祖父が去年亡くなって今年の8月に初めてのお盆を迎えます。

そんな話をしていたら、会社の関西出身の同僚が「はつぼんになるね~」と言ってきたんですね。

でも、恥ずかしながらワタクシ「初盆」を聞いたことがありませんでした……。

漢字で書いて教えてもらいましたが、千葉生まれの私は小さい頃から「新盆(しんぼん)」と聞いて育ったので大混乱。

どうやら地方によって呼び名が違うようです。

そこでここでは

- 「新盆」と「初盆」の読み方

- 地方ごとの読み方の違い

- それぞれの意味

など調べて分かった事実をシェアします。

また、新盆の準備で必要な物や、お供え物なども分かりやすくご紹介しますね。

新盆の読み方は?

「新盆」という漢字の読み方は

- にいぼん

- しんぼん

- あらぼん

という3通りもの読み方があるんですよ。

一般的に多い読み方は「にいぼん」で、「しんぼん」・「あらぼん」と読むことは少ないようです。

なぜ読み方にこんなバリエーションがあるの?

と不思議に思うかもしれませんが、これは地域によって違いがあるからです。

初盆の読み方は?

「初盆」という漢字の読み方は

- はつぼん

- ういぼん

という2種類のみので、ほぼ「はつぼん」と読むのが普通です

新盆と違って何種類も読み方があるわけではありません。

地方ごとに違う新盆(にいぼん・しんぼん・あらぼん)と初盆の呼び名

「新盆」と「初盆」という、この2つの名称は「言い方の違い」だけで意味に違いはありません

私が独自に調べたデータによると

- 関西では初盆(はつぼん)

- 関東では新盆(にいぼん・しんぼん・あらぼん)

と日本の東西で呼び方が分かれるようです。

もっとこまかく地方ごとに見ていくと

- 東北⇒新盆(にいぼん)

- 東京⇒新盆(にいぼん)

- 千葉⇒新盆(しんぼん)

- 長野⇒新盆(しんぼん)

- 四国⇒新盆(にいぼん)

- 九州⇒初盆(はつぼん)

私が住むのは関東地方なので当然、義母も「にいぼん」という呼び方をしています。

新盆と初盆の意味

新盆と初盆はどちらも

を指します。

死後から四十九日が過ぎていないのにお盆の季節がやってきた場合、どうするかというと、これは宗旨・宗派によって解釈が異なります。

なかには四十九日が過ぎていない(法要を行っていない)場合でも葬儀後に初めて迎えるお盆を「新盆」とするということもあります。

どちらにするかは、法要をお願いするお寺の方に質問して判断するのが一番。

また、新盆に法要を行う時期も地域により少し違います。

旧暦では7月15日頃をお盆としていましたが、現在は8月15日頃にお盆を行う地域が多くなりました。

しかし、新暦となった今でも7月15日頃にお盆を行う地域も一部ではあります。

お盆は亡くなった人が家に戻ると言われていて、親戚や知人が集まり賑やかな時を過ごすことも多いですね。

お盆と新盆に極端な違いはありませんが、やはり故人が亡くなって初めてのお盆となるため、大切な行事として扱う人が多くいらっしゃいます。

旧盆に対しての「新盆」

「新盆」という言葉には「7月に行われるお盆」という意味もあります。

一般的なお盆といえば8月ですが、こちらは「旧盆」と呼ばれます。

そのため開催される時期によって

- 新盆(7月盆)

- 旧盆(8月盆)

このように呼び分けられています。

明治時代の改暦によって、旧暦と新暦の2つにお盆の開催時期が分かれてしまったのが、そうなった理由。

しかし、新盆(7月盆)は東京の一部地域のみで、日本全体で見れば旧盆(8月盆)が圧倒的に多数派です。

どちらにしろ故人が亡くなって初めてのお盆の意味である「新盆」と、この旧盆に対しての「新盆」を混同しないように気をつけないといけませんね。

新盆の準備は何をする?お供え物の用意

新盆で初めに準備するのは「日程を決めること」です。

親族や親しい方にも集まってもらうために、予定を決めなくてはいけませんし、料理などの手配も必要です。

次にお坊さんにも連絡を取り、お供え物などの準備をします。

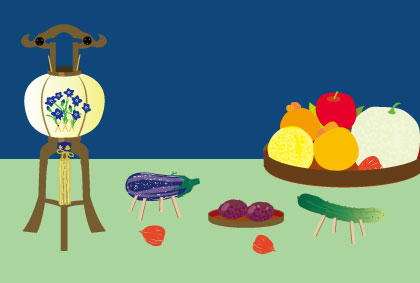

【新盆のお供え物リスト】

- そうめん(ギフト用のそうめんをお供えに持参するのも有り)

- 水(水道水で良いので毎日新しい水を汲んでお供えします)

- 季節の果物(お供え物用に箱入りや詰め合わせなどが定番)

- 精霊馬 (先祖の霊を迎えるために必要な野菜で作る牛と馬)

- 団子(8/13日頃「お迎え団子」、8/14~8/15日頃「お供え団子」、8/16日「送り団子」)

- 供花 (必ずしも菊花などでなくてもフラワーアレンジメントでも良い)

- 現金 (お花代として封筒に包んで持参。金額は5000円程度)

【初盆を迎えた様子を撮影した動画です】

精霊馬とはきゅうりを馬に見立てて故人を迎えに行き、帰りは茄子で作った牛に乗ってゆっくり帰って貰いたいと願い作られます。

※この精霊馬はご家庭で自分で作ることもできますよ。くわしくは以下の記事で。

これらを飾る精霊棚(しょりょうだな)を作り仏壇の前に飾りつけ、位牌もここに置きます。

お団子にも意味があり、お盆の期間を3分割に分け、期間ごとにお供え物を変える場合もあります。

故人や御先祖様が迷わないように「盆提灯」も忘れずに飾ります。

新盆ではこの提灯を「白提灯」にして飾り、新盆が終わるとお寺などで供養してもらうのが一般的となっています。

まとめ

では最後にあらためて新盆と初盆の読み方をまとめておきましょう。

- 新盆(にいぼん・しんぼん・あらぼん)

- 初盆(はつぼん・ういぼん)

これでもうバッチリ記憶できましたね。

私達が連休などで地元に帰省するのと同じように、亡くなった故人が戻って来れる時期がお盆なのです。

そして「新盆」は故人が亡くなってから初めて帰郷する時期です。

道に迷わないように喜んでもらえるように気持ちを込めた行事にしてあげることが大切だと思います。

私の実家でも全てが慣わしに沿った形で出来るわけではありませんが、新盆には祖父を明るくお迎え出来るように準備したいと思います。

コメント