誰でも食パンにカビが生えて食べられなかった経験がありますよね。

私が子どもの頃、母からは

カビが生えたところを取り除けば大丈夫よ

と教わってきましたが、それが事実なのかも怪しいところ。

そこで今回は

- 食パンのカビの種類

- 食パンにカビが生える条件

- 食パンのカビを防止する方法

などご紹介します。

朝食は必ず食パンが定番の私が解説しましょう。

食パンのカビの種類

カビには様々な種類があり、各々のカビで引き起こす被害や色、特徴が違います。

そんなカビの中でも、食パンに生えるカビを紹介します。

赤いカビ(フザリウム)

パンやごはんなどに生えるピンク色した派手な赤いカビがこれです。

嘔吐や下痢、アレルギー疾患などを引き起こすことがあり、食品だけでなくエアコンなどにも発生します。

白・黄・黄緑・黒などのカビ(アスペルギルス)

私たちの生活の中で、一番身近なカビと言えばこれです。

このカビは空中を漂っており、仲間は160種類ほどあると言われています。

その中には醤油や味噌などを作るときに使われるものもありますが、強力な毒素を持っている物もあります。

発ガン性があるとも言われており、それを食べると肝臓病などで死に至るケースもあるため、注意が必要です。

白・クリーム色・グリーンのカビ(トリコデルマ)

このカビは、いたるところに存在し、食品につきやすいカビだと言われています。

低温でも繁殖し、エアコンや加湿器などにも存在します。

アレルギー疾患の原因となることもあります。

青カビ(ペニシリウム)

このカビは、ブルーチーズなどで有名なカビです。

自然界のいたるところに存在しているカビで、パンや餅などにも多く発生します。

ブルーチーズに付着しているということからも分るように、口にしても大きな被害はないようです。

食パンにカビが生える条件

長年生きていると、食パンにカビが生えやすい時期と、そうでない時期があることがわかります。

ずばり、カビが生えやすい時期と言えば「梅雨時」から「夏」にかけてですよね。

では、なぜカビは季節によって「発生しやすい・発生しにくい」のか?

その答えは、カビは「ある一定の条件が揃った時」に発生しやすいからなんですね。

こちらが食パンにカビが生えやすくなる条件です。

- 室温が25~30度

- 湿度が80%以上

- 密着し密閉状態にある

- 風通しが悪い場所

- カビの繁殖する栄養がある場合

特に春から夏にかけての時期は、常温で保存している場合は、この条件が満たされることも多く、食パンにカビが生えやすい時期と言えます。

しかし、逆に言えば、この条件を満たさなければカビは発生しません。

食パンをカビからパンを守る方法

そこで、カビを生やさないために実践してほしい方法が、パンを冷凍庫で保存するという方法です。

温度が25度未満の環境で保存すれば、カビは防げるという訳です。

カビを発生させないという目的であれば、もちろん冷蔵庫での保存でもかまいません。

ただし、冷蔵庫だとパン自体が固くなってしまうことも多いですよね。

そこでおすすめしたいのが冷凍庫での保存。

冷凍庫だとカビの生えない温度で保存できるうえ、食べる時に温めれば柔らかいまま食べることができます。

1枚1枚ラップに包んで冷凍するのが一番良いようですが

そんな面倒なことをする時間は無いよぉ~

という人も多いですよね?

そんな方は、買ってきた食パンの袋のまま冷凍庫に放り込んでも問題ありませんよ。

私も袋ごと冷凍していますが、特に不便を感じたことはありません♪

冷凍パンを焼くときは霧吹きで少し水分を含ませてからトーストすると、ふっくらカリッと焼きあがります。

また、解凍してそのまま食べるときは、少し水分を含ませて電子レンジでチンすると、元通りのふっくらサクサク感を味わえます。

人気のバルミューダのトースターなら自動的に蒸気を出してくれるので、冷凍パンでもふっくらと焼き上がりますよ。

食パンをアレと一緒に保存すると60日間もカビない!

こちらの動画で紹介されているように、なんと食パンと一緒にウィスキーを入れた器と入れておくと60日経ってもカビないそうです。

- 密閉容器とウィスキーと器を用意する

- 15ccのウィスキーを入れた器を密閉容器に入れる

- そこに食パンをいれる

たったこれだけの手間でカビが防げるなんて凄いですよね。

ただ、下戸の私の家にはウィスキーなんてありませんから、冷凍するほうが楽なんですけどね・・・・・。

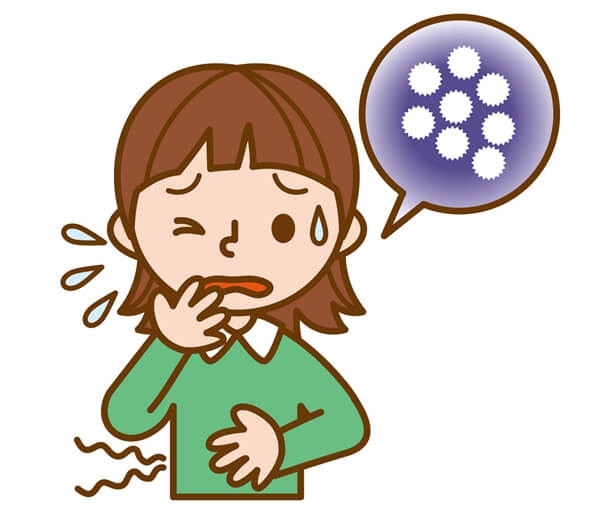

食パンのカビを食べたらどうなる?

冒頭でも書きましたが、祖母や母には、パンにカビが生えていても、その部分さえ取り除けば問題ないと言われてきました。

しかし、それって本当なのでしょうか?

そもそも、パンに生えたカビってどれくらい体に影響があるものなのでしょうか?

調べてみると、カビには有害の物と無害の物があるということが分かりました。

ブルーチーズなど口にしても問題のないカビもありますが、実は有害のカビの方が圧倒的に多いということが分かっています。

カビは熱を通しても毒が消えないこともありますし、うっかりカビを食してしまうとアレルギー反応を起こす場合も。

そのほかにカビを食べると起こる症状がこちら。

- 腹痛

- 嘔吐

- 発熱

- 下痢

お子さんやお年寄り、体調を崩している人が口にしてしまうと、影響を受けやすいので、たかがカビと言って簡単に考えてはいけませんね。

カビを取り除けば食べられる?

食パンのカビが生えた部分だけを取り除いて食べるのはNGです。

なぜならカビには無色のものもあるため。

複数の種類のカビが食パンに発生している場合は、色のついたカビを取り除いても無色のカビがまだ残っている可能性も十分に考えられます。

それが有害なカビだったら、体に何かしらの不調が出てもおかしくはありません。

このような事態にならないためにも、食パンにカビが生えたり、異臭や味の変化を感じたら、食べるのは控えるようにしましょう。

まとめ

これまで「たかがカビ」くらいの認識で生活をしてきましたが、今回この記事を書く事で、それは大きな間違いだったんだという事に気付くことができました。

私たちの生活の中にカビは必ず存在していますが、有害なカビをいかに生活の中に発生させないかが重要なのだと思います。

つまり、有害なカビを生やさないような生活を送る事が大事だということですね!

食パンのカビも、甘く見ることはせず、一か所でもカビを見つけたら、そのパンを食べないようにするなど気を付けようと思いました。

みなさんも、「たかがカビ」ではなく、カビをしっかりと防ぐような工夫をするようにしてくださいね。

インスタントコーヒーのカビ(白・黒)の正体は意外なアレ!

コメント