「おがら箸」って何か知っていますか?

そもそも「麻幹(おがら)」自体、馴染みがない人が多くなりました。

私の周りの若い人は、ほとんど知らないみたいなので

- おがら箸とは?

- 麻幹とは?

- 意味と使い方は?

などなど、3つの項目にまとめたので順番にご紹介します。

「おがら箸」とは?

お盆には「麻幹(おがら)」で作った箸をお供え物に添える風習があるんです。

この麻幹で作った箸のことを

麻幹箸(おがらばし)

といいます。

いつ使うもの?

お盆には「盂蘭盆(うらぼん)」という期間があり、時期は7月15日頃にあたり。

盂蘭盆は、先祖の冥福を祈る仏事です。

お盆の時期に供え物や仏具を並べるための精霊棚を設けますが、この精霊棚のお供え物に「おがら箸」を添えるのが一般的な使い方となっています。

購入場所とその他のお供え物

おがら箸の購入場所としては、お盆時期にスーパーやホームセンターで販売されています。

なお、精霊棚には「精霊馬」と呼ばれる「茄子の牛」と「きゅうりの馬」もお供えします。

これらは、それぞれに麻幹を折って足に見立てて取り付けます。

精霊馬をお供えする意味は、ご先祖様を迎えに行く時は「早馬」でお送りする時は「ゆっくりと牛に乗って」お帰りいただくようにとの願いから。

きゅうりの馬・ナスの牛の作り方@超簡単3分でOK!動画付き

この他にも「霊供膳」や「位牌」なども精霊棚にお供えします。

麻幹(おがら)とは?

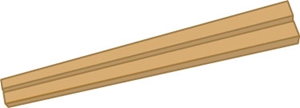

麻幹って見た目はただの木の切れ端のようで、見ただけでは何に使うのか分かりませんよね?

そもそもこの「麻幹」とは

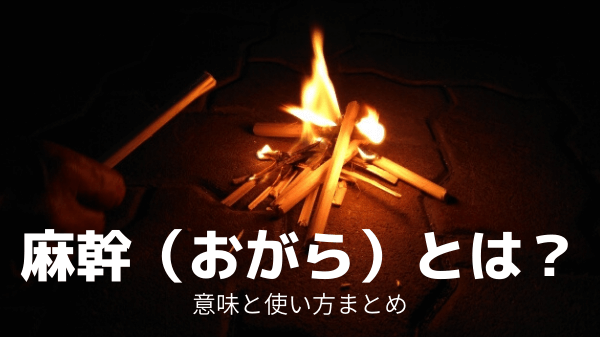

お盆で門火を焚くときに使う「麻」という植物の茎

のことを指します。

「あさがら」とも読みます。

お盆には「迎え火」・「送り火」という風習があって、その際に火をつけて燃やすための「一種の燃料」として使うものなんです。

迎え火と送り火とは?

「迎え火」とは、ご先祖様がお盆に帰ってくる時に、麻幹に火をつけて明かりを灯し道に迷わないようにする意味があります。

盆入りの13日の夕方に玄関先で、素焼きの皿に麻幹を入れ燃やします。

適当な長さに折り、積み重ねて焚きこの火を使いロウソクに火をつけます。

もうひとつの「送り火」はご先祖様が帰り道に迷わないようにするために灯す「明かり」のこと。

一般に送り火は16日の夕方に行い、「送り日」とも言われます。

現在は仕事や環境により「迎え火」や「送り火」が出来ない時は、必ずしもやらなくても問題はありません。

麻幹はどうやって作られている?

麻幹は麻という植物の茎だと紹介しましたが、これをくわしく説明すると

麻の茎から皮を剥ぎ取ったもの

なんだそうです。

麻の茎は中が空洞になっていて、木質部と呼ばれる部分を乾燥させて作られているのが麻幹です。

麻幹の用途としては、お盆で使う使い方の他に茅葺屋根の下地やお祭りの松明(たいまつ)にも使われています。

花火などに使う朝炭や麻建築材としても使われることがあります。

このように様々に麻幹の使い道はありますが、主に神事に使われることが多いのです。

麻幹の原料でもある麻は「清浄なもの」とされています。

悪いものを祓ってくれるとの考えから、お盆に使われるようになりました。

まとめ

ご先祖様が1年に1度こちらに帰ってくるとされているお盆には、麻幹を焚いて「迎え火」や「送り火」を行ってみましょう。

お供え物を置く精霊棚を設置して麻幹箸を添え、ご先祖様にくつろいでいただけるようにしてみてはいかがですか?

今まで売っているのを見かけても、用途が分からなくて困っていた方もこの機会に是非使ってみて下さい。

麻幹の使い方やどんな物なのかが分かると、意外に身近に感じることが出来ますね。

それぞれの生活スタイルに合わせて、出来る範囲でご先祖様をお迎えして送り出してあげるように準備してみて下さいね。

コメント