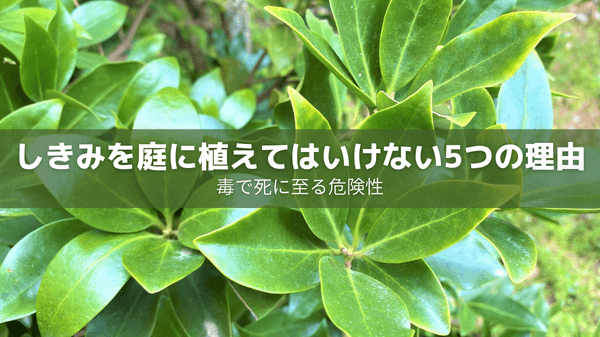

しきみを庭に植えてはいけないって本当?

木全体に毒があり、特に果実には猛毒があるため、よほどの強い動機がなければ植えないほうがいいでしょう。

仏事や神事に用いられる極めて日本的で落ち着いた印象の「しきみ」。

和風の庭の片隅に植えたら雰囲気が出ますが、一部では「植えてはいけない」との声も……。

そこで今回は

- しきみを庭に植えてはいけない理由

- しきみの代役になる樹木

などを解説します。

幼少期から植物に親しんで育った私がお届けします。

しきみは庭に植えてはいけないと言われる5つの理由

しきみを庭に植えてはいけないと言われるのは、この5つの理由からです。

- 食べたら死ぬほどの毒を持つから

- 「死」にまつわる縁起が悪い木だから

- 育てるのが難しいから

- 花言葉が物騒だから

- 名前の由来が最悪だから

想像した以上に深刻な理由が見つかりました。

落ち着いて確認していきましょう。

食べたら死ぬほどの毒を持つから

しきみという木は

- 茎

- 根

- 葉

- 花

- 果実

- 種子(タネ)

これら樹木全体に毒を持ちます。

特に果実には「アニサチン」という神経毒が多く含まれており、誤って食べてしまうと

- 嘔吐

- 腹痛

- 下痢

- 意識障害

- けいれん

などを症状を引き起こします。

そして、最悪の場合は死に至ることも……。

私が調べた限り人が死亡した報告は見つかりませんでしたが、家畜の死亡例は報告されています。

そのため、シキミの果実は植物として唯一「毒物及び劇物取締法」により「劇物」に指定されているほど。

しきみの果実は中華料理で使われる八角(トウシキミの果実)に形状がそっくりなため、誤って食べてしまう事故があります。

先日『シキミ(樒)』という木を初めて知りました。木の下に中華料理に使う『八角』そっくりの実が落ちていたので「ハッカクの木だ」と喜んでその実を拾っていたのですが、よく調べてみるとそれはシキミといって、お墓などのお供えにする猛毒をもつ木でした…💧まだまだ知らない事が多いです。 pic.twitter.com/ponO761rZp

— inori (@kusabanaasobi) January 18, 2019

お子さんやペットがいる家庭では、わけもわからず口に入れる可能性が高いため

しきみなんて庭に植えてはいけない!危険すぎる!

と言われるのも納得できますね。

■参考:シキミ – Wikipedia

「死」にまつわる縁起が悪い木だから

しきみは古来から神道や仏教など宗派に関係なく大切にされてきた「香木(こうぼく)」です。

香木とは独特の強い香りを持つ木のことで、しきみの葉は抹香や選考の原料に使われます。

葉や幹を燃やした匂いはカラスが嫌うとか、死者の臭いを消すために使われていたという話も……。

また、前述した毒性のおかげで野生動物が墓を掘り返すのを防いでくれたとか。

そうした特性を活かし、死者を土葬していた時代には墓地の周りに植えたり、墓の上に指したりしていました。

現代でも寺院や墓地に多く植えられており、刈り取った枝葉は葬儀会場や祭壇に飾るために使われていますね。

つまり、簡単に言えばしきみとは「死」を強く連想させるわけです。

そのイメージが強い人からすると

縁起が悪いから、しきみは庭に植えてはいけないわ

と言いたくなる気持ちは十分理解できます。

育てるのが難しいから

しきみは本州から沖縄にかけて自生する日本原産の植物。

しかし、その生育は以下のような特性があるため、やや難しいとされています。

- 乾燥に弱い

- 強い日当たりに弱く日陰が適所

- 耐寒性が低い(温暖地向き)

- 病害虫が発生しやすい

枝や葉が密生し、よく芽を出すところから目隠し用の生け垣としては有能と言えます。

ただ、西日がもろに当たる場所では株が弱ってしまうなど、育てる場所を選ぶ樹木であることは事実でしょう。

花言葉が物騒だから

しきみは春になると薄い黄緑色をした花をつけます。

その花言葉がこちらの3つ。

- 猛毒

- 甘い誘惑

- 援助

「猛毒」は、しきみの毒性が由来なのは容易に想像がつきます。

「甘い誘惑」は、しきみの香木としての特性が由来でしょうね。

この2つはどちらも決して良い意味での花言葉ではありません。

庭に植えたしきみが咲くたびに

ああ、花言葉は「猛毒」か……

なんて思い浮かべるのは、気持ちの良いものではありませんよね?

最後の「援助」は、しきみが仏前に供えるものであり、故人があの世に旅立つのを「援助」する役割を担うところからきています。

なんとなく良い意味だと解釈しがちですが、「死」にまつわる場面なので全面的に「良い」とは言いにくいですね。

名前の由来が最悪だから

「しきみ」という変わった名前の由来は4つあります。

- 「悪しき実」の「あ」だけが抜け落ちた

- 「臭き実」の呼び名から変化した

- 果実が重なって付くから「敷き実」

- 四季を通じて美しいから「四季実」

今となってはどの説が正しいのかはわかりませんが、前半の2つは最悪ですね。

しきみの毒や香りの強さが昔の人にとっては強烈だったのかもしれませんが、太ってる人を「ブタ」と呼ぶのと同じような底意地の悪さを感じます。

もし、しきみを庭に植えたら、誰かに名前を尋ねられることもあるはず。

そのたびに、こんな名前の由来を思い出すのはちょっと嫌ですよね……。

しきみの代役になる樹木

和風の家に純日本的な植物を植えたいとお考えでしょうか。

その候補として「しきみ」を挙げているなら、代役として榊(さかき)はいかがでしょう?

仏事では主にしきみが使われますが、神事では榊が使われます。

- しきみは「シキミ科」

- 榊は「ツバキ科」

別種の植物ながら、葉っぱがとても似ているため混同している人もいるほど。

毒性の存在を知ってしきみに対して尻込みする気分になっているなら、その代役として最適かと思います。

まとめ

しきみを庭に植えてはいけないのは、その毒性の強さゆえです。

昔からの言い伝えによる「縁起の悪さ」は無視しても平気ですが、実害が報告されている以上、危険なのは間違いありません。

自分の家(家族)に被害は出なくても、庭から吹き飛んだ葉や実を通りすがりのペットや子供が食べたら……と考えると、やっぱり断念すべきかと個人的に思います。

コメント

仏様のお供えすつのに、よくしきみを使うので、それではと、タブーのような気もしたけど、庭に一本植えてます。実用なんですけどね。縁起が悪い。。気にしないようにしております。

あくまで縁起の問題なので気の持ち方ひとつだと思います。庭で育てると便利ですよね。

しきみを園芸店に注文をして来週取りに行くのですが…… 縁起が悪いとか、毒性があるとか

植えない方が良いのでしょうか? 庭にあったら便利だなぁ~って

少々大げさに書きましたが、幼児やペットなど誤食しそうな存在がいない家なら問題ないかと思います。縁起については人それぞれ捉え方が違いますし、気になさらない人もたくさんいらっしゃるかと思います。