「五月闇」という見慣れない言葉。

私はこの言葉を見た途端、不思議な感じがしました。

五月は天気が良くて明るい季節なのに、闇なんてミスマッチ……

ひとつの言葉の中に、似合わないものが寄り添っていて、イメージできない人が多いのではないでしょうか?

そこで、ここでは

- 五月闇の読み方と意味

- どの季節の季語?

- 正しい使い方は?

などなど、基本的な事柄をまとめてみました。

「五月闇」の読み方

根本的なことですが「五月闇」ってどう読むかご存知でしょうか?

五月は普通に「ごがつ」と読むのではなく、「さつき」と読むのですよ。

つまり、五月闇は「さつきやみ」と読みます。

五月晴れ(さつきばれ)と同じですね。

五月闇の意味とは?

五月闇は「さつきやみ」と読み方が分かったところで、次に肝心の意味を。

正しい意味が知りたくて、学生時代みたいに真面目に辞書を開いてみました。

すると、その意味は・・・・・

陰暦5月の、梅雨が降るころの夜の暗さ。また、その暗やみ。

《季 夏》

「はらはらと椎(しひ)の雫(しづく)や五月闇/鬼城」

参考:goo辞書

5月なのに梅雨ってどういうこと?と思いましたが、実は「陰暦」の5月のことなんですね。

「陰暦」とは?

陰暦とは、月の満ち欠けを基準として作られたこよみで、一月が大体29日か30日です。(「旧暦」とも言います)

今の暦(こよみ)は、2月を除外すると一月が大体30日か31日ですよね。

つまり、昔の暦は今の暦と日にちがずれているのです。

ちなみに、中国はお正月を陰暦で祝っています。

中国の旧正月が話題になるのが、1月終わりから2月始め頃ですよね。

このことからも分かるように、年によって違いますが、1ヶ月ほど陰暦の方が遅いんですよ

とすると、陰暦5月は今の暦では6月頃……ちょうど梅雨の時期と考えればよいでしょう。

結論「五月闇」はこんなもの

- 今で言う6月頃の雨が降る梅雨の夜の暗さ

- または、その「梅雨の夜の暗さ」そのもの

結論として五月闇の意味はこんなところ。

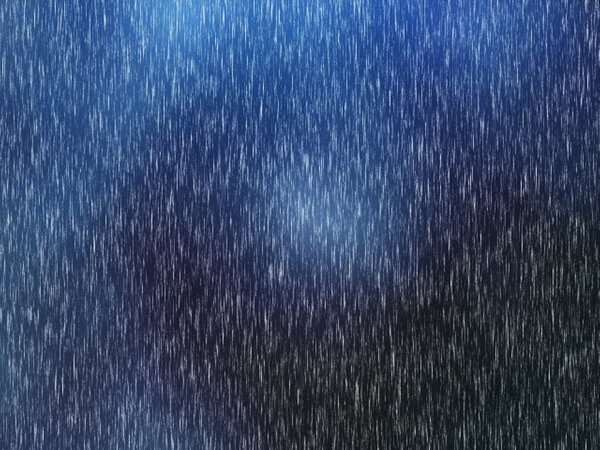

梅雨の頃の湿気まじりの重い空気に、ただでさえ暗い夜が雨が降って更に暗くなった様子を想像してください。

昔は今と違って外燈もない時代なので、わずかな星や月明かりが頼りでした。

そのわずかな灯りさえ梅雨の雨雲に遮られ、夜が本当の闇になってしまうのを嘆いて、自然とこういう言葉が生まれたんですね。

「五月闇」の使い方や例文

さて、そんな五月闇は次のような使い方をします。

6月の梅雨時の天気を表す言葉として使えば、風流な感じがします。

梅雨時では無いけれど、梅雨のようなうっとうしさを付け加えて言いたい時に使えますね。

ただ、日常的に使われていないので、受け取る相手の方も五月がいつなのか分かっていないと、意思の疎通は難しいかも知れません。

俳句で使うなら「五月闇」はいつの季語?

五月闇という古風な表現を使うのにぴったりな場所といえば、俳句です。

五月闇はもちろん俳句の季語になっていて、その季節は、ずばり夏です!

夏と決まっている理由は、5月が「陰暦」では6月だからです。

梅雨の時期は、実は夏なんですね。

梅雨が明けたら「ようやく夏が来た」とよく言いますけど、正確には「梅雨が明けたら本格的な夏が来た」というところが本当なんです。

正岡子規が作ったこんな俳句があります。

俳句の世界では、五月闇はよく使われていて、正岡子規もいくつか五月闇の俳句を作っていますよ。

鬼平犯科帳の世界に出てくる五月闇

五月闇といえば、こちらも有名です。

テレビドラマが有名で、最近アニメ化もされた「鬼平犯科帳」です。

平蔵の密偵伊三次の「過去」が明らかになり、伊三次が死んでしまう回に「五月闇」という題がつけられています。

その過去とは……

というものでした。

いつ晴れるとも分からない、まさに五月闇の言葉にぴったりな話でした。

まとめ

五月闇という言葉、調べてみると五月のイメージとはかけ離れたものでした。

五月を「さつき」と読むときは、今の五月の晴れた明るいイメージを捨てて、梅雨の時期の暗い湿った感じをイメージするとよいのですね。

五月晴れも五月雨(さみだれ)もこれで間違わずに使えるような気がします。

コメント